स्पेशल डेस्क

इस्लामिक पर्सनल लॉ के अनुसार, तलाक-ए-हसन मुस्लिम तलाक का एक तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी को तीन माहवारी (इद्दत की अवधि) के दौरान अलग-अलग समय पर तीन बार “तलाक” कहता या लिखित रूप से सूचित करता है। पहली और दूसरी बार तलाक के बाद सुलह की गुंजाइश रहती है, लेकिन तीसरी बार के बाद तलाक अंतिम हो जाता है। यह तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ तीन तलाक) से अलग है, जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित और 2019 के कानून से प्रतिबंधित हो चुका है। तलाक-ए-हसन को इस्लाम में “अच्छा तलाक” माना जाता है, क्योंकि यह जल्दबाजी से बचाता है और सुलह का अवसर देता है। हालांकि, यह अभी भी एकतरफा प्रक्रिया है, जिसमें पत्नी की सहमति जरूरी नहीं। विवाद क्यों खड़ा हुआ ?

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाएं

विवाद की जड़ सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिकाएं (PIL) हैं, खासकर पत्रकार बेनजीर हीना (गाजियाबाद) की याचिका। हीना का आरोप है कि उनके पति ने दहेज की मांग के कारण तलाक-ए-हसन के नाम पर तीन नोटिस भेजे, लेकिन प्रक्रिया की अस्पष्टता के कारण तलाक साबित नहीं हो पा रहा, जबकि पति ने दूसरी शादी कर ली। हीना ने इसे मनमाना, तर्कहीन और महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताया। याचिका में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 2 को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पर सुनवाई की।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां कीं

“क्या कोई सभ्य समाज ऐसी प्रथा को मंजूरी दे सकता है?” कोर्ट ने वकील के माध्यम से नोटिस भेजने को अमान्य माना, क्योंकि इसमें पति के हस्ताक्षर नहीं थे। कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला पांच जजों की संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। अगली सुनवाई 26 नवंबर 2025 को हो सकती है। यह विवाद 2017 के तीन तलाक फैसले के बाद फिर से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बहस छेड़ रहा है।पक्ष में तर्क (समर्थकों के, मुख्य रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और धार्मिक पक्ष) समर्थक इसे इस्लामी परंपरा का हिस्सा मानते हैं और निषिद्ध करने को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हैं।

क्या है इसमें धार्मिक वैधता ?

यह कुरान और शरिया के अनुसार जायज है। तलाक-ए-अहसन (एक बार तलाक, जब पत्नी माहवारी से पाक हो) सबसे बेहतर है, लेकिन तलाक-ए-हसन भी स्वीकार्य। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) का कहना है कि यह निजी कानून का मामला है, जिसमें अदालत का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

सुलह का अवसर तीन माह की प्रक्रिया से पति-पत्नी को विवाह बचाने का समय मिलता है। पहली दो बार तलाक वापस लिया जा सकता है। अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत संरक्षित। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने 2023 में इसे वैध माना, जबकि केरल हाईकोर्ट ने 2023 में एक मामले में आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी, क्योंकि यह तत्कालिक नहीं है। महिलाओं को “खुला” (पति को मेहर चुकाकर तलाक) का अधिकार है, इसलिए असंतुलन नहीं। याचिकाओं पर विचार न किया जाए, क्योंकि ये व्यक्तिगत विवाद हैं।

विपक्ष में तर्क क्या दिए जा रहे !

विपक्षी इसे लिंग-भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक मानते हैं। भेदभाव और मनमानी यह एकतरफा है—पति बिना कारण या सहमति के तलाक दे सकता है, जबकि महिलाओं को खुला के लिए मेहर चुकाना पड़ता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा: “यह महिलाओं की गरिमा पर चोट करता है। समाज अगर भेदभाव बढ़ावा देगा, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी।”

अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (लिंग भेदभाव निषेध), 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) का उल्लंघन। याचिकाकर्ता का कहना: “क्या इस्लामिक लॉ केवल मर्दों के लिए है? इज्जत से शादी हुई, इज्जत से तलाक क्यों न मिले?” गरीब महिलाएं कोर्ट नहीं पहुंच पातीं, जिससे शादी संदेह के घेरे में आ जाती है।

नोटिस वकील से भेजना अमान्य

कारण लिखित न होना साबित न हो पाना। कोर्ट के सवाल “क्या यह प्रक्रिया एकतरफा है? महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित?” कई इस्लामी देशों (जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश) ने इसे प्रतिबंधित किया है। तीन तलाक की तरह मनमाना सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसे असंवैधानिक कहा था। याचिकाकर्ता मांग इसे भी बैन करो।

2017 के शायरा बानो मामले के बाद तीन तलाक पर बैन लगा, लेकिन तलाक-ए-हसन बरकरार। 2022 से याचिकाएं दायर हो रही हैं; 2025 में बेनजीर हीना का मामला सुर्खियों में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए, पतियों को बुलाया। जस्टिस सूर्यकांत ने 5 सवाल उठाए प्रथा का आविष्कार कैसे? महिलाओं की सुरक्षा? सभ्य समाज में स्वीकार्य? संभावना संविधान पीठ फैसला लेगी, बैन लग सकता है।

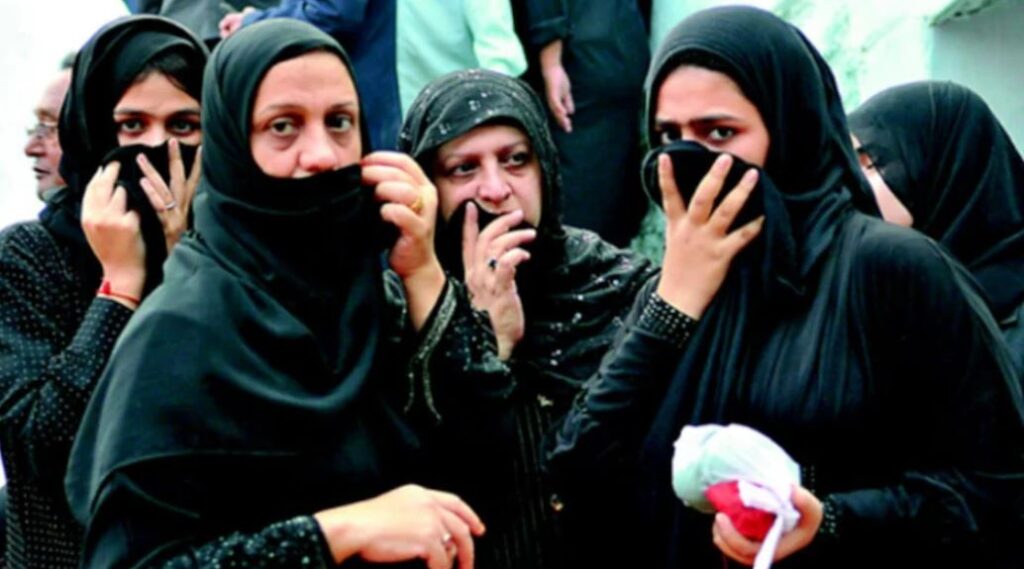

लाखों मुस्लिम महिलाओं पर असर

मुस्लिम महिलाएं (जैसे भारत मुस्लिम महिला आंदोलन) समर्थन दे रही हैं। बोर्ड विरोध कर रहा। अन्य तलाक तरीके: तलाक-ए-अहसन (एक बार, सुलह संभव), खुला (महिला द्वारा), मुबारत (परस्पर सहमति), तफवीज-ए-तलाक (निकाहनामे में अधिकार)। यह विवाद मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भी संतुलित करना चुनौती।