स्पेशल डेस्क

भारत सरकार ने 20 अगस्त को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री (पीएम), मुख्यमंत्री (सीएम), केंद्रीय मंत्रियों, और राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों को पद से हटाने का कानूनी ढांचा तैयार करना है। इन विधेयकों में शामिल हैं संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025: संविधान के अनुच्छेद 75, 164, और 239AA में संशोधन कर पीएम, केंद्रीय मंत्रियों, सीएम, और राज्यों के मंत्रियों को हटाने का प्रावधान।

*केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 *

केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 45 में संशोधन। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन।

इन विधेयकों के तहत, यदि कोई पीएम, सीएम, या मंत्री गंभीर अपराध (5 साल या उससे अधिक सजा वाले) के लिए 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे पद छोड़ना होगा, अन्यथा स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। हिरासत से रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति संभव है।हंगामे की प्रमुख वजहें इन विधेयकों पर विपक्ष ने तीखा विरोध जताया, जिसके कारण लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ।

लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन !

विपक्षी नेताओं, जैसे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने इसे “लोकतंत्र विरोधी” और “संविधान के खिलाफ” बताया। उनका कहना है कि यह कानून केंद्र सरकार को ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्षी सीएम या मंत्रियों को फर्जी मामलों में गिरफ्तार कर पद से हटाने की शक्ति देता है, बिना दोष सिद्ध हुए।

प्रियंका गांधी ने कहा, “किसी भी सीएम को बिना दोष सिद्ध किए 30 दिन हिरासत में रखकर पद से हटाया जा सकता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है।”

विपक्ष का मानना है कि “यह विधेयक संघीय ढांचे को कमजोर करता है और विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का हथियार बन सकता है।”

कानून का दुरुपयोग का डर

विपक्ष का आरोप है कि “केंद्र सरकार पक्षपाती एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के मामले सामने रखे गए, जहां गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने पद नहीं छोड़ा।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, “गिरफ्तारी के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित हैं। यह कानून विपक्ष को अस्थिर करने का हथियार है।”

नैतिकता बनाम राजनीतिक प्रतिशोध

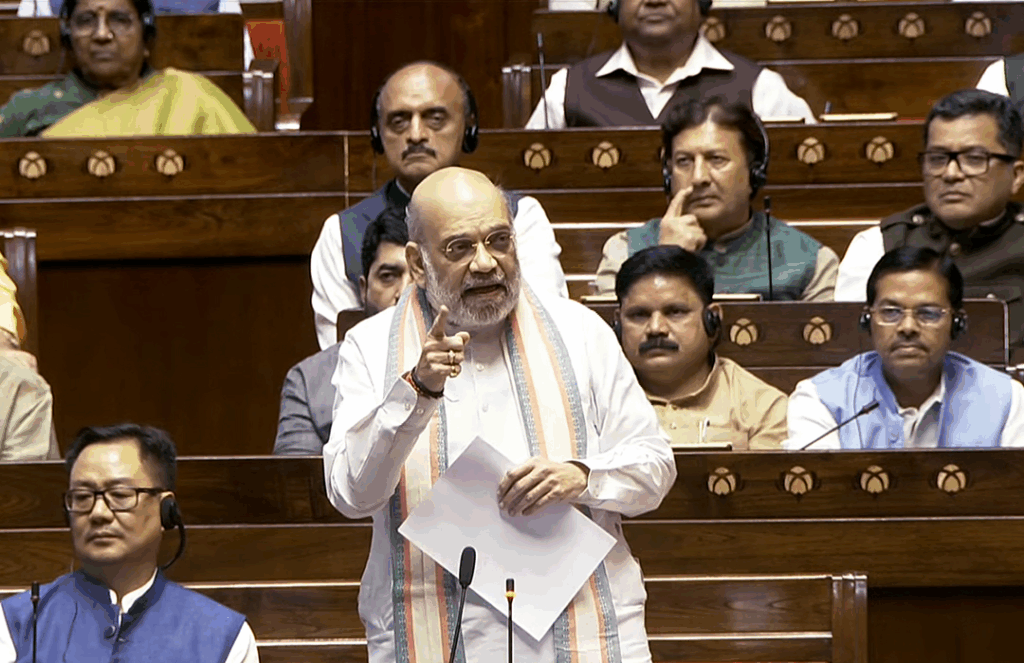

सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि “यह विधेयक “सुशासन” और “नैतिकता” को बढ़ावा देता है, ताकि कोई भी जेल से सरकार न चला सके। शाह ने कहा, “मैंने 2010 में झूठे मामले में इस्तीफा दिया था। यह विधेयक जवाबदेही के लिए है, न कि बदले के लिए।”

विपक्ष इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” का हथियार मानता है। असदुद्दीन ओवैसी और मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने इसे “विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश” करार दिया।

वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले

मौजूदा लोकसभा में 543 में से 251 सांसदों (46%) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 27 सांसदों के खिलाफ निचली अदालतों में आरोप सिद्ध हो चुके हैं।

विपक्ष का कहना है कि “यह कानून चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, खासकर विपक्षी दलों के, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को शायद ही ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़े।”

कानूनी और संवैधानिक चिंताएं

वर्तमान में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत केवल दोषसिद्धि के बाद ही सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस केस में यह स्पष्ट हुआ कि दोषसिद्धि पर तत्काल अयोग्यता लागू होती है।

नए विधेयक में गिरफ्तारी के आधार पर ही पद से हटाने का प्रावधान है, जो विपक्ष को असंवैधानिक लगता है, क्योंकि यह “न्यायिक प्रक्रिया से पहले सजा” की तरह है।

विपक्ष और सरकार के तर्क

यह विधेयक “कानून से ऊपर कोई नहीं” के सिद्धांत को मजबूत करता है। यह सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उदाहरण: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, लेकिन केजरीवाल और बालाजी जैसे नेताओं ने ऐसा नहीं किया। विधेयक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है, ताकि सभी दलों की राय ली जा सके।

क्या है विपक्ष का तर्क ?

यह विधेयक केंद्र को विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की अनुचित शक्ति देता है। गिरफ्तारी के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं, जिससे मनमानी कार्रवाई का खतरा है। यह संविधान के संघीय ढांचे और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।

इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया है, जहां सभी दलों की राय ली जाएगी।विपक्ष ने इसे “लोकतंत्र पर हमला” करार देते हुए विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है, जिसमें “बिल फाड़ने” और “टेबल तोड़ने” जैसे बयान शामिल हैं। यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यह न केवल नैतिकता बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों और संवैधानिक ढांचे को भी प्रभावित करता है।

JPC की समीक्षा..विधेयक का भविष्य

यह विधेयक सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के रूप में देखता है। हंगामे की वजह केंद्र-राज्य संबंधों में संभावित असंतुलन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का डर, और बिना दोषसिद्धि के पद से हटाने की प्रक्रिया को लेकर संवैधानिक चिंताएं हैं। JPC की समीक्षा के बाद इस विधेयक का भविष्य स्पष्ट होगा।